لا تكاد الحروب تغيب عن أيّ أدب من آداب العالم منذ بداية التاريخ البشري. وقد وجدت الحروب التي مزّقت بلاد اليونان القديمة صدى لها في العديد من الأعمال الشعريّة والنثريّة. تشهد على ذلك رائعتا هوميروس

"ألاوديسه"، و"الإلياذة". ففي هذين العملين تبدو الحرب كما لو أنها شيء فطريّ وغريزيّ في الوعي اليوناني. أما الرغبة في الإنتقام والتشفيّ فهي تبرز كركيزة أساسيّة في الثقافة اليونانيّة. وفي النشيد الثاني والعشرين من "ألاوديسه"، يصف لنا هوميروس معركة طاحنة تنتهي بأرض ملطّخة بالدماء، وبرؤوس مقطوعة، وأجساد مشوّهة، وعيون مفقوءة. وهو يقارن الضحايا بالأبقار التي تلاحقها نعرة، وبعصافير هاربة من صقور لها مناقير معقوفة، وبأسماك تتخبّط في الدم. وفي "الالياذة"، هو يصف المحاربين ب"الضواري"، وب"الكواسر". وهم يتقاتلون بمختلف الأسلحة، وحتى بالأحجار والأرجل. وأما الحرب فتوصف كما لو أنها صراع دمويّ عنيف لا مكان فيه للضعيف، أو للجبان، أو للمتخاذل. خلال المعارك، نحن نرى المحاربين وهم يحصدون رؤوس بعضهم البعض كما لو أنها سنابل قمح. كلّ واحد من المحاربين يرغب في أن يصيب خصمه في المكان الأشدّ حساسيّة مثل القلب والرأس والبطن. حتى الجثث لا تنجو من القسوة. فهي تشوّه تشويها مريعا، ويمثّل بها حتى أن أصحابها يفقدون ملامحهم فلا يمكن التعرف عليهم حتى من قبل أقاربهم.

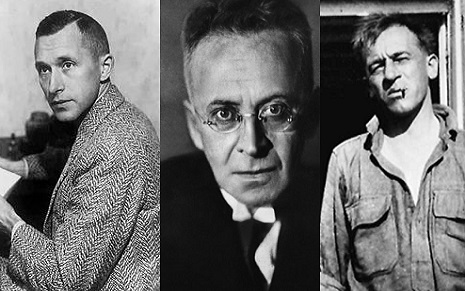

في العصور الحديثة، نحن نعاين ارتباطا وثيقا بين الحرب والثقافة. وقد انعكست صور الحروب المرعبة التي شهدها العالم في القرن العشرين، سواء كانت اقليميّة أم عالميّة، في العديد من الأعمال الروائيّة. وفي جميع هذه الأعمال، نحن نعاين أن التقدم التكنولوجي والعلمي الذي تحقق للبشرية، لم يفض إلى السعادة المنشودة وإلى الرخاء والسلام، وإنما هو حوّل حياة الأمم والشعوب إلى جحيم فيه تستعمل الأسلحة الأشد فتكا بالانسان وبالطبيعة. وهذا ما جعل سيغموند فرويد يقول:”لقد دفع أناس اليوم بالتحكم في قوى الطبيعة إلى حدّ بعيد بحيث باتوا بمساعدتها، واعتمادا عليها، يتقاتلون حتى آخر فرد منهم". وإذا ما كان المحاربون في العصور القديمة يعودون مبتهجين بالإنتصارات التي حققوها، وبالبطولات التي أظهروها في ميادين القتال، فإن المشاركين في الحروب الحديثة يكونون في نهاية الحرب على أسوأ حال جسديّا ونفسيّا. بل قد يفقدون القدرة على التركيز وعلى التفكير بسبب التجارب المرعبة التي عاشوها وهو يجتازون قرى ومدنا مخربة، أو يمشون فوق الجثث المتعفنة، أو يشاهدون حرائق تأتي على الأخضر واليابس. وهذا ما نتلمسه من خلال أعمال روائيين وفنانين كبار..والمسرحي الفرنسي لوي جوفيه الذي عاش جحيم خنادق فاردان واحد منهم. ففي رسالة بعث بها إلى صديقه جاك كوبو بتاريخ 9 يوليو-تموز 1916، كتب يقول:”نحن نأكل بسنّ واحدة، وننام بعين واحدة، ونجلس على شطر واحد من مؤخراتنا. (...)وهذه الليلة نعيش الجحيم من جديد. وقوافل الأسرى تؤلمنا. كل واحدة منها بطريقتها الخاصّة. هناك عرب، ومالغاشيّون، وسينيغاليّون، و"صبايحية" بجانبي. وهم يطبخون أشياء غريبة، ويغنون أغان رتيبة. وهم دائما سعداء. وطوال النهار هم يلعبون اللوتو(... ). وثمة أسرى "يتسوّلون" الخبز، ويلتقطون قطع الخبز الملقاة، ويتسوّلون الماء أيضا".

وكان بليز ساندرار يرى أن الكتابة تعني أن "نحترق، ثم نولد من رمادنا". لذا تطوع في سنوات شبابه ليقاتل مع الفرنسيين ضدّ ألمانيا في الحرب العالميّة الأولى. عن تجربة الحرب المريرة سوف يكتب فصولا رائعة :”في أقلّ من ثلاثة أشهر، كانت فظائع الحرب قد وسمت العديد من الفتيان المراهقين بذبول أسوأ من الجراح المفتوحة، ومن النّدوب. وقد رأيت أكثر من وجه من وجوه أصدقائي الشبّان تنغلق مثل قناع على سرّ مؤلم، وغير محتمل. ولم يكن لديّ بالأحرى غير أن أسائل نفسي لكي أعلم أنّ قلبي لم يعد إلاّ كتلة من رماد تحتها جمرتان أو ثلاث جمرات مشتعلة. خلال انطفائها تدريجيّا هي تسببّ لي ألما قاتلا”. بعد أن تحمّس للقتال في الحرب، اكتشف ساندرار فظاعتها، وعنفها، وكتب عن ذلك يقول:”لقد تطوّعت مثلما فعلت ذلك في العديد من المرّات في حياتي، وكنت متهيّئأ لبلوغ أقصى ما يمكنني أن أبلغه في ما اعتزمت القيام به. غير أنّني لم أكن أدري أن "الفرقة الأجنبيّة" يمكنها أن تجعلني أشرب الكأس حتى الثّمالة، وأنّ هذه الثّمالة تسكرني، وتصيبني بفرح كلبيّ بهدف أن أذلّ نفسي، وأحطّ من قيمتي...سأنتهي بأن أتحرّر من كلّ هذا لكي أكتسب حرّيتي كإنسان. أن أكون. أن أكون إنسانا. أن أكتشف وحدتي...ومهنة أن يكون الإنسان مقاتلا في الحرب شيئ فظيع، وموسومة بالنّدوب، مثل الشّعْر". في معركة من المعارك الّضارية، فَقَدَ بليز ساندرار يده اليمنى. عن ذلك كتب يقول واصفا الحدث المؤلم بشاعريّة عالية:”مغروسة في العشب كما لو أنها زهرة كبيرة متفتّحة، زنبقة حمراء، يد بشريّة منها يتدفّق الدّم، اليد اليمنى مبتورة فوق المرفق، والكفّ الذي لا يزال حيّا يحفر في الأرض بالأصابع كما لو أنه يرغب في أن يمدّ فيها جذورا... لمن هذا الكفّ، ولمن هذه اليد اليمنى، وهذا الدّم الذي يتدفّق مثل النّسغ؟".

عند اندلاع الحرب الكونية الأولى، انخرط ارنست يونغر في الجيش الألماني كمتطوع. خلال المعارك على جبهات مختلفة، جرح سبع مرات، وعاش محنة الخنادق في "فردان" على الحدود الفاصلة بين ألمانيا وفرنسا. تقديرا لشجاعته في القتال، حصل على وسام عسكري، وظلّ في الجيش حتى عام 1923. ورغم أنه لم يكن يخفي مشاعره القومية، فإن ارنست يونغر كان يرفض الشوفينية والتطرف والعنف. لذلك قد يكون الفرنسي جوليان هرفييه الذي كتب سيرة حياته التي حملت عنوان:”عواصف القرن" على حق عندما كتب عنه يقول بإنه -أي يونجر-لم يتأثر منذ البداية بتربيته الارستقراطية، ولم يكن يولي اهتماما للقواعد الصارمة لهذه التربية. بل كان يميل إلى معاشرة الفنانين المفلسين والشعراء البوهيميين، ولم يكن يتردّد في مساعدتهم عندما تقتضي الضرورة ذلك. ورغم أنه لم يكن بخفي مشاعره القومية في فترة الشباب، فإنه ظلّ حتى نهاية حياته رافضا للشوفينية والعنف والتطرف.

وقبل استقالته من الجيش، أصدر على نفقته الخاصة كتابا حمل عنوان:”عواصف الفولاذ". وهو عبارة عن يوميّات حول الحرب. وقد نال هذا الكتاب نجاحا كبيرا وبيع بأعداد وفيرة، الأمر الذي شجّعه على إصدار ملحق له بعنوان:”أمّنا الحرب"، وفيه كتب يقول:”إن الرصاصة عمياء، وسرعتها لا إختيارية. غير أن الإنسان يجعل في داخله إرادة للقتل تعبّر عن نفسها من خلال العواصف حيث يتراكم الفولاذ والمتفجرات والنيران". وثمّة من اعتبر الحرب الكونيّة الأولى وكأنها نهاية العالم. ففيها"سقطت السماء، وزلزلت الأرض تحت الأقدام".

وبأسلوبه الساخر والعنيف، أدان كارل كراوس الحرب بشدة. وفي نصّه الشهير"الأيام الأخيرة للإنسانيّة"كتب يقول:”النجدةّ أيّهاالمقتولون! أحيطوني بعنايتكم لكي لا أكون مجبرا على العيش بين رجال كانوا قد أمروا بأن تكفّ القلوب عن الخفقان. عودوا! اسأولوهم عمّا فعلوه بكم! عمّا فعلوه عندما كنتم تتذوّقون العذاب بسبب خطإهم قبل أن تموتوا بسبب خطإهم. أنتم يا أصحاب الجثث المسلّحة، اصطفّوا وأرّقوا نومهم! ليس موتكم-وإ نما حياتكم هي التي أريد أن أنتقم لها من الذين عاقبوها. لقد رسمت الظلال التي هي هم، والتي فصّلتها من لحمهم. غير أن الأفكار التي ولدت من حماقاتهم، والعواطف التي انبثقت من لؤمهم ومن خبثهم ألبستها أجسادا. وإذا ما نحن احتفظنا بأصوات من ذلك العصر، فإنّ الحقيقة الخارجيّة ربّما تكذّب الحقيقة الداخليّة. وما كانت الأذن لتتعرف لا على هذه ولا على تلك. لذا احتفظت بالجوهر، وأذني اكتشفت صدى الأفعال، وعيني بحركة الخطابات، وصوتي، كلما استشهد، احتفظ بالعلامة الأساسية في الأيام الأخيرة"

ولعلّ من أجمل القصص القصير التي قرأتها عن فواجع الحرب، قصة"عجوز على الجسر"لأرنست همنغواي. فقد كان الجمهوريّون ينسحبون أمام كتائب فرانكو الفاشية قاطعين جسرا على نهر بعرباتهم وشاحناتهم، يصحبهم أطفال ونساء، لمّا شاهد همنغواي عجوزا يرتدي ثيابا سوداء رثة، ملطخة بالغبار. وكان يتكلم وكأنه يهذي قائلا بإنه كان آخر من غادر مسقط رأسه "سان كارلوس". والأمر الذي يحزّ في نفسه أكثر من أيّ شيء آخر هو أنه ترك في بيته الحيوانات ألتي ألف العيش معها. وهي عنزتان وقط وستّ حمامات. ويهمهم العجوز قائلا:”القط يمكن أن ينجو فهو يحسن دائما تدبّر أمره. أما الآخرون فلست أدري ماذا سيكون مصيرهم!”. ويعترف العجوز بأنه لا ينتمي سياسيّا إلى أيّ حزب من الأحزاب المتناحرة وأنه في السبعين من عمره، وأنه قطع اثني عشر كيلومترا ولا قدرة له على أن يتقدم أكثر من تلك المسافة...

ردّا على سؤال طرحه عليها أحد المحامين:ماذا يمكن أن نفعل لتجنب الحرب؟كتبت فيرجينا وولف نصّا بعنوان:”ثلاثة جنيهات"، أكدت فيه منذ البداية أن الحرب مقصورة على الرجال الذين يحتاجون حسب رأيها إلى اثبات قوة شخصيتهم في معارك القتال. وختمت نصها المذكور مخاطبة المحامي:”أنت تقول بإن الحرب شيء فظيع. لذا يجب ايقافها بأيّ ثمن. وأنا كامرأة، وبرغم الاختلاف بيني وبينك في التربية، وفي التقاليد، أردّ عليك بالشيء ذاته: الحرب شيء فظيع... لذا لا بدّ من ايقافها بأي ثمن"...

وتحضر الحرب العالمية الثانية في رواية"الرجل الأول" لألبير كامو من خلال الإبن الذي يزور قبر والده الذي قتل في معركة"لامارن "تاركا إياه في المهد. حدث ذلك في ظهيرة يوم ربيعيّ كانت فيها الشمس باهتة الضّوء. من نافذة القطار، كان الرجل ينظر إلى القرى البشعة، وإلى الحقول التي تتابع أمام عينيه. حال وصوله إلى"سان-بريك"، يترك الرجل حقيبته في الفندق، ثمّ يمضي إلى المقبرة. واقفا أمام القبر، يعلم أنّ والده "كورميري" قتل في معركة"لامارن" يوم الحادي عشر من أكتوبر-تشرين الأوّل 1914. ويكتب كامو قائلا:"منذ سنوات، ومنذ أن استقرّ به المقام في فرنسا، ووالدته التي ظلّت تقيم في الجزائر، تطلب منه ما كانت تطلبه منه منذ أمد بعيد: أن يزور قبر والده الذي لم تزره أبدا! وهو يعتقد أن الزيارة لا معنى لها بالنسبة له لأنه لم يعرف أبدا والده، ويجهل تماما كيف كان حاله. ثمّ إنه يمقت الطقوس، والمساعي التّقليديّة. كما أن والدته لم تتحدّث أبدا عن زوجها الرّاحل، ولم تكن باستطاعتها أن تتخيّل ما سوف تراه". أمام القبر، ينتبه الرجل الذي يدعى جاك كورميري أن والده كان في سنّ أصغر من سنّه عند تلك الزيارة الأولى لقبره. عندئذ غمرت قلبه موجة من الحنان والشّفقة لا تجاه الأب الميّت، وإنّما تجاه الجنديّ الذي قتل وهو في ربيع العمرفي حرب لم يكن على دراية بأسبابها، ولم يكن يعرف المتورّطين في اشتعالها. والآن لم تعد السنوات تنتظم بحسب التّرتيب الزّمنيّ، وإنّما هي تنفجر متحوّلة إلى دوّامات. وها الرجل ينظر إلى المقبرة التي امتلأت بجثث جنود قتلوا وهو في ريعان الشّباب، هم الذين كانوا آباء لأبناء أصبحوا في سنّ الكهولة، وبدأ الشّيب يغزو رؤوسهم. وهنا يكتب كامو قائلا:”هو لم يعد الآن غير ذلك القلب المتوجّس، الشّره للحياة، والمتمرّد على النظام القاتل للعالم، القلب الذي رافقه على مدى أربعين عاما، والذي لا يزال يضرب دائما بنفس القوّة ضدّ الجدار الذي يفصله عن سرّ كلّ حياة، راغبا أن يذهب بعيدا إلى ما وراء، ويعرف، يعرف قبل أن يموت، يعرف أخيرا لكي يكون، ولمرّة واحدة، للحظة واحدة، لكن إلى الأبد ".

الآن ،مع التقدم التكنولجي الهائل، تحولت الحروب المدمرة إلى صور تعرض على القنوات التلفزيونية. لذلك قال عالم الإجتماع الفرنسي بيار بورديو بإنه يمكننا أن ندد بها وبالمتسببين فيها لكننا لا نستطيع أن نمنعها. وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على الجلوس أمام شاشات التلفزيون للتفرج على فظائعها!

&

التعليقات